Что такое утопия в XXI в. и какова ее роль? Возникшая в начале Нового времени как литературный жанр, сегодня она является типом мышления и, возможно, подходит к концу, как и Новое время.

Об утопиях и о том, актуальны ли они сегодня, поговорили в Ельцин-центре. Кандидат культурологии, специалист в области utopian studies, автор книги «В союзе с утопией: Смысловые рубежи позднесоветской культуры» Ирина Каспэ рассказала о том, как в разных веках относились к этому жанру, как его воспринимали с точки зрения социальной жизни и политики.

— Если бы я задала вопрос «Что такое утопия?», ответы были бы очень разными. Определений утопии много, первая ключевая развилка в определении связана с тем, когда утопия появилась, основные линии тут сильно расходятся. Первая линия говорит о том, что утопия — это нечто универсальное, людям свойственно утопизировать, придумывать миры. Другая точка зрения — это исторический взгляд. Она предполагает, что утопия появилась в определенной культуре, в определенной ситуации, это определенное представление людей и оно может меняться. Мы выбираем исторический взгляд.

Тут, конечно, возможны разные варианты на вопрос о том, когда же появилась утопия. Одна из распространенных версий говорит о том, что первой утопией было «Государство» Платона, есть и мнение о том, что ею был библейский рай. Это довольно распространенные версии. Я придерживаюсь мнения, принятого в современной utopian studies о том, что первая утопия — это «Утопия» Томаса Мора, это момент, когда появилось само слово «утопия».

Это начало Нового времени, период, когда меняется примерно все. Думаю, нам с вами сегодня это очень понятно. Это был период, когда складывалась современная культура, современность, в которой мы привыкли жить. Время больших переломов, расколов, самый известный из которых, наверное, церковный. Вот две цитаты которые помогают представить это время переломов:

- «Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его» (Уильям Шекспир, «Гамлет»)

- «Все, что было прочного, все, на что можно опереться, растворяется в воздухе» (Карл Маркс, «Манифест Коммунистической партии»)

Меняется не просто структура общества, не просто характер общественных отношений, а сами представления людей о себе и о мире.

Есть распространенное мнение о том, что утопии появляются в эпоху географических открытий. Действительно, за 20 лет до написания «Утопии» Мора произошло открытие Америки, но дело не только в том, что открываются и колонизируются все новые земли. Географическое пространство тоже символизирует, репрезентирует социальные и политические отношения, отражает пути и связи, которые люди прокладывают.

В XVI в. появляются первые предпосылки для формирования современных политических общностей в том виде, в котором они есть сейчас — феодальные владения стягиваются под власть одного короля, формируются будущие государства. Так становятся более понятны координаты, в которых возникает утопия. Это не рай, не Царство Божие на земле. Мор говорит об утопии на языке не религиозном, не мифологическом, а географическом.

У Мора утопия — дополнительное пространство в мире, где географическая карта должна заполняться и лакун не должно оставаться. Но есть такая лакуна, и каким-то образом люди на протяжении нескольких столетий ее использовали, для чего-то она была нужна, потребность в этом дополнительном пространстве существовало.

Карта мира, на которой не найдется места для утопии, не стоит того, чтобы на нее смотрели (Оскар Уайльд, «Душа человека при социализме»).

Утопия — это место, которое населено, оно обустроено вокруг городов. Важно то, что моровская утопия — это урбанистическая цивилизация, потому что в городе зарождается то, что мы называем социальностью. В этом смысле средневековые сельские идиллии, где на деревьях растут булки и земля плодоносит в огромных количествах, — тоже что-то иное.

Мор нам также сообщает, что это социальность, обустроенная наилучшим образом. Он говорит, что утопия — это не идеальное, но наилучшее общество. И оно организовано так, что все в нем очень упорядоченно, осмысленно, целесообразно, все, или почти все подконтрольно.

Попытка вообразить благое и одновременно несуществующее место — конечно, своего рода отклик на то, что нормативно-ценностная опора, которая еще недавно казалась такой устойчивой и незыблемой, начинает расшатываться. Понятие должного, правильного, благого перестает быть самоочевидным, его нужно дополнительно прояснять, проблематизировать. Человек начинает вынимать себя из устойчивой системы норм ценностей, которые передавались по наследству, приобретая все большую свободу, автономию и одиночество. Чем дальше — тем больше, вплоть до XX века, и до сих пор утопия остается с нами.

Очевидно, что ценностные координаты, в которых рождается утопия, — гуманистические.

Как меняется значение слова «утопия»:

- начало XVII в.: воображаемое место или страна;

- XVIII в.: воображаемое будущее и литературный жанр;

- XIX в.: политический проект, система политических взглядов, возникают понятия «утопист», «утопический», используемые в политическом смысле.

- к началу XX в.: вымышленное пространство, литературный жанр, образ будущего, идеи и проекты, в том числе нереализуемые, система политических взглядов;

- в XX в. добавляются: тип мышления, тип воображения, способ видения и т.д.

Утопическое — оказывается, не свойство какого-то объекта, а то, как мы думаем, чувствуем и видим мир. Особый способ это делать. Тогда вопрос, что это за способ, в чем его специфика, неотделим от вопроса, зачем нам это нужно, зачем нам видеть и воображать утопически, какие проблемы с ее помощью мы хотим решить.

От того, как мы отвечаем на этот вопрос, будет зависеть то, что такое утопия. На этот вопрос тоже могут быть даны очень разные ответы. Есть два основных взгляда на этот вопрос. «Левый взгляд» говорит о том, что это нечто освобождающее, «правый взгляд» связан с тревогой относительно того, что утопия связана с насилием. Второй взгляд появляется в начале XX в., тогда же появляется антиутопия как жанр. Важно, что Замятин и Оруэлл не просто описывают плохое место, они описывают утопию, которая может стать плохим местом и становится им. Они описывают место, в котором победило зло, представляют саму утопию как зло, обнаруживают ее теневые стороны.

Особенно критика утопического становится актуальной и заметной во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, когда утопия становится одной из объяснительных моделей того, что же стояло за страшным опытом Европы. Теория тоталитаризма появляется одновременно с такой критикой утопии.

Утопическая идея превращения общества в чистый холст, на котором можно писать с нуля и при помощи социальной инженерии создавать абсолютно новое, пугает, в этом видят предпосылку диктатуры.

В этот момент утопическое мышление — диктат прагматичной рациональности, который уничтожает все живое, все неподконтрльное, связанное с жестким стремлением к унификации, к единомыслию, единообразию и в конечном счете — подавлению свободы воли. Этот взгляд становится доминирующим.

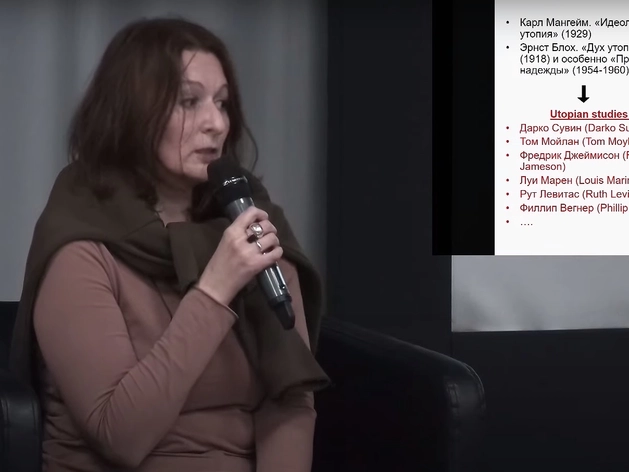

Ответом на эту тревогу стали utopian studies. Это отдельная исследовательская область, которая начинает складываться в 60-е гг. XX в., в 70-80-е достигает своего расцвета. Она была ответом на послевоенную критику утопии и опасения, связанные с тоталитаризмом.

Фундаментом, на который опирались эти исследователи, были два марксистских теоретика. Карл Мангейм, который противопоставил и сопоставил утопию и идеологию, показал, что они могут быть двумя зеркалами, поставленными друг напротив друга. Утопия, с одной стороны, содержит критический заряд по отношению к доминирующей идеологии, но, с другой стороны, она устроена как идеология — она идеальная и никогда полностью не осуществима. Мангейм подчеркивает, что их очень сложно отличить, нет объективной грани и все зависит от стороны, которую занимает смотрящий. Другой важный столп utopian studies — Эрнст Блох. Он определяет утопическое воображение как надежду и прорыв за пределы неудовлетворяющего настоящего и возможность увидеть горизонт будущего с тем, чего еще совершенно нет в настоящем. Это что-то, что способно вытащить человека из настоящего.

Utopian studies говорят о том, что мы погружены в идеологию и не можем ее распознать, полноценно критиковать ее. Для этого нужна какая-то точка в ненаходимости, и утопия — это такое место вне, которое позволяет увидеть истинное послание доминирующей идеологии.

На что мы таким образом смотрим? На нашу собственную культуру. Воображая будущее, мы смотрим на настоящее. Через утопическую призму удается посмотреть на него отстраненно и увидеть его странности, это то самое когнитивное отстранение. Утопическое видение способствует высвобождению подавленных в культуре возможностей и, в идеальном случае, открытию ресурсов для политического действия.

Ключевой фигурой utopian studies является фигура Фредерика Джеймисона. Он предлагает метод утопологии. Он говорит, что утопические импульсы способствуют высвобождению альтернативных возможностей, которые в культуре подавлены. Важно то, что импульсы не связаны с какими-то определенными художественными произведениями или утопическими текстами, необязательно ими вызываются. Эти импульсы рассеяны в повседневности, утопическое вдохновение может быть инициировано каким-то впечатлением, образом. Важно вдохновение, которое мы можем кодировать как утопическое. Это, безусловно, культурный навык, который выработался за много веков существования утопии.

Таким образом, метод утопологии, который предлагает Джеймисон, заключается в том, чтобы утопические импульсы замечать, распознавать и за ними следовать.

В то же время Джеймисон не считает, что это новое есть где-то, он исходит из того, что утопии пишутся людьми исходя из их актуальных возможностей и изнутри определенной культуры, это способ вытаскивать себя за волосы.

Метод утопологии также предполагает внимание к тем моментам, когда утопия обнаруживает свои пределы, натыкается на стену, когда обнаруживается, что вообразить идеальный мир, мир, лишенный негатива, невозможно изнутри нашего взгляда. Эти провалы и есть самое интересное для исследователя, потому что именно в этих точках мы встречаемся с ограничениями нашей культуры, смысловыми пределами. Как раз эти провалы утопический текст, утопические программы обычно компенсируют через практики насилия.

Например, у Стругацких в повести «Полдень XXII век» есть такая деталь. В произведении показана важность института учительства и наставничества, но встает вопрос, как при таком наставничестве сохранить свободу личности. Стругацкие находят такой выход: можно подглядывать за воспитуемыми, таким образом ненавязчиво их выборы корректировать. Но спустя 30 лет Сергей Лукьяненко в тексте «Звезды — холодные игрушки» не упускает возможности отыграться на этой детали из Стругацких, и там эта слежка представлена как очень значимый антиутопический образ.

Ключевое противостояние двух образов утопии — как освобождения и насилия — напрямую связано с ключевыми для XX в. объяснительными моделями, конструктивизмом (как идея того, что человек может конструировать себя и мир так, как хочет) и тоталитаризмом.

Можно сказать, что существует утопия хорошая, демократичная, и существует утопия плохая, тоталитарная. Но есть чуть более сложный вариант: утверждать, что утопия прекрасна как полет фантазии, но опасна, когда начинает укореняться в реальности — тогда она начинает утрачивать свою свободу и превращается в нечто противоположное.

Но, может быть, эти образы связаны между собой. Похоже, избавиться от теневой стороны утопического уже невозможно, потому что мы про нее уже знаем. С одной стороны, область идеального, к которой имеет прямое отношение утопия, — это что-то, что позволяет человеку видеть горизонт возможностей, может сделать его жизнь осмысленной и помочь расти. С другой стороны, это что-то, что позволяет человеку себя утратить. Антиутопическая тревога в том, что концентрированный смысл, оторванный от живого опыта, неидеального и несовершенного, может превращаться в механистическую функциональность, в тотальный контроль. Не только в политическом смысле, это еще и бегство от жизни и насилие над жизнью.

В какой мере утопия актуальна и возможна сегодня? Кажется, все, о чем было сказано, сегодня, как говорил Маркс, растворяется в воздухе и поставлено под вопрос. В конце XX в., с падением социалистической системы, исследователи регистрировали крах больших утопий, но в последние годы также с большей или меньшей категоричностью говорят о крахе идей прогресса, исторического сознания, возникают идеи постидеологического мира, который предполагает, что мы живем в социальной реальности, в которой идеологии в кризисе или даже совсем больше невозможны. В целом есть идеи, что Новое время подходит к концу.

Катастрофы XX в. дополнились принципиально новыми катастрофами и сегодня мы часто не можем вообразить не просто идеальное или светлое будущее, мы часто не можем вообразить какое бы то ни было будущее. Мы часто не верим в то, что будущее вообще возможно. Что можно увидеть в этой ситуации утопическим взглядом?

В любом случае, утопия существует в глазах смотрящего, наше восприятие и есть то место, где находится утопия. Имеет смысл изучать не утопические объекты или тексты, а саму нашу способность назначать те или иные объекты утопическими. Это культурный навык, который мы приобрели в ходе истории.

Текст написан на основе выступления Ирины Каспэ в Ельцин-центре.

Также на DK.RU:

«Роман общества с властью закончен. Но отсюда не следует немедленная трансформация режима»

«Нельзя было встать в красивую позу и заявить: «Да, я все это предсказала» — Яна Вагнер

Материалы по этой теме: #КУЛЬТУРА #КАЧЕСТВО ЖИЗНИПодписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.